"एक प्रचलित कहावत है कि महापुरुष किसी परम्परागत पथ पर नहीं चलते बल्कि वह अपना लक्ष्य और पथ स्वयं तय करते हैं।"

यही पथ आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श पथ के रूप में स्थापित हो जाता है। आजकल तो युवा वर्ग विदेश जाने और वहाँ पर काम करने की ख्वाहिश से ही पढ़ाई कर रहा है। आज से करीब 50 वर्ष पूर्व एक युवक ने विपरीत दिशा में यात्रा की, तब वह युवक 29 वर्ष का था और उपलब्धियों भरे 13 वर्ष इंग्लैंड में बिता चुका था। उस समय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भौतिकशास्त्र के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता था। वहाँ पर इस युवक ने न केवल पढ़ाई की बल्कि कार्य भी करने लगा था। जब अनुसंधान के क्षेत्र में इस युवक के उपलब्धियों भरे वर्ष बीत रहे थे तभी स्वदेश लौटने का अवसर आया। तब इस युवक ने अपने वतन भारत में रहकर ही कार्य करने का निर्णय लिया। उसे सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पर प्रतिष्ठा पाने की इच्छा नहीं थी बल्कि उसके मन में अपने देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक क्रांति लाने का जुनून था। यह युवक कोई और नहीं, हमारे देश में परमाणु कार्यक्रम के सूत्रधार डॉ. होमी जहाँगीर भाभा थे। यह डॉ. भाभा के उत्सर्गिक प्रयासों का ही प्रतिफल है कि आज विश्व के सभी विकसित देश भारत के नाभिकीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा एवं क्षमता का लोहा मानने लगे हैं।

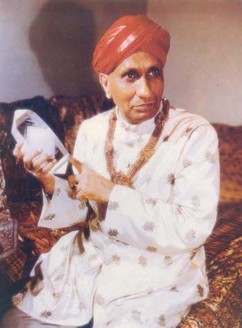

होमी जहाँगीर भाभा का जन्म बंबई के एक सम्पन्न पारसी परिवार में 30 अक्टूबर 1909 को हुआ था। उनके पिता जे. एच. भाभा बंबई के एक प्रतिष्ठित बैरिस्टर थे। आज भारत में लगभग दो लाख पारसी हैं। ईसा की सातवीं शताब्दी में इस्लाम ने जब ईरान पर कब्जा कर लिया, तो अपने धर्म की रक्षा के लिए तमाम पारसी परिवार भागकर भारत चले आए थे। तब से ये भारत में ही हैं और भारत को ही अपना वतन मानते हैं। पारसी समाज ने बड़े योग्य व्यक्तियों को जन्म दिया है। डॉ. भाभा पढ़ाई में बचपन से ही तेज थे। 15 वर्ष की आयु में उन्होंने बंबई के एक हाईस्कूल से सीनियर कैम्ब्रिज की परीक्षा सम्मानपूर्वक पास की, बाद में उच्च शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए। वहाँ भी उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया।

डॉ. भाभा जब कैम्ब्रिज में अध्ययन और अनुसंधान कार्य कर रहे थे और छुट्टियों मे भारत आए हुए थे तभी सितम्बर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। यह वही दौर था जब हिटलर पूरे यूरोप पर तेजी से कब्जा करता जा रहा था और इंग्लैंड पर धावा सुनिश्चित दिखाई पड़ रहा था। इंग्लैंड के अधिकांश वैज्ञानिक युद्ध के लिये सक्रिय हो गए और पूर्वी यूरोप में मौलिक अनुसंधान लगभग ठप्प हो गया। ऐसे हालात में इंग्लैंड जाकर अनुसंधान जारी रखना डॉ. भाभा के लिए संभव नहीं था। ऐसी परिस्थिति में डॉ. भाभा के सामने यह प्रश्न स्वाभाविक था कि वे भारत में क्या करें? उनकी प्रखर प्रतिभा से परिचित कुछ विश्वविद्यालयों ने उन्हें अध्यापन कार्य के लिये आमंत्रित किया। अंततः डॉ. भाभा ने भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) बैंगलोर को चुना जहाँ वे भौतिक शास्त्र विभाग मे प्राध्यापक के पद पर पदस्थ हुए। यह उनके जीवन का महत्वपूर्ण परिवर्तन साबित हुआ। डॉ. भाभा को उनके कार्यों में सहायता के बतौर सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने एक छोटी-सी राशि भी अनुमोदित की। डॉ. भाभा के लिए कैम्ब्रिज की तुलना में बैंगलोर में काम करना आसान नहीं था। कैम्ब्रिज में वे सरलता से अपने वरिष्ठ लोगों से सम्बंध बना लेते थे परंतु बैंगलोर में यह उनके लिए चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने अपना अनुसंधान कार्य जारी रखा और धीरे-धीरे भारतीय सहयोगियों से संपर्क भी बनाना शुरू किया। उन दिनों भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर में सर सी. वी. रामन भौतिक शास्त्र विभाग के प्रमुख थे। सर रमन ने डॉ. भाभा को शुरू से ही पसंद किया और डॉ. भाभा को 'फैलो आफ रायल सोसायटी' (FRS) में चयन हेतु मदद की।

यद्यपि बैंगलोर में डॉ. भाभा कॉस्मिक किरणों के हार्ड कम्पोनेंट पर उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य कर रहे थे परंतु वे देश में विज्ञान की उन्नति के बारे में चिंतित थे। उनकी चिंता का मूल विषय था कि क्या भारत उस गति से प्रगति कर रहा है जिसकी उसे जरूरत है? देश में वैज्ञानिक क्रांति लाने का जो सपना उनके मन में था उसे पूरा करने के लिए बैंगलोर का संस्थान पर्याप्त नहीं था। अतः डॉ. भाभा ने नाभिकीय विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट अनुसंधान के लिए एक अलग संस्थान बनाने का विचार बनाया और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट से एक बार फिर मदद माँगी। यह सम्पूर्ण भारतवर्ष के लिए वैज्ञानिक चेतना एवं विकास का एक निर्णायक मोड़ था।

सन् 1945 में द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त हो गया था और दुनिया भर के वैज्ञानिक अपने रुके हुए अनुसंधान को गतिमान बनाने में जुट गए। 1 जून 1945 को डॉ. भाभा द्वारा प्रस्तावित 'टाटा इंस्टीट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR)' की एक छोटी-सी इकाई का श्रीगणेश हुआ। 6 महीने बाद ही भाभा जी ने इसे मुम्बई में स्थानांतरित करने का विचार बनाया। अब समस्या यह थी कि इस नए संस्थान के लिए इमारत इत्यादि की व्यवस्था कैसे हो? उस समय संस्थान के नाम पर टाटा ट्रस्ट से 45,000 रूपये, महाराष्ट्र सरकार से 25,000 रूपये तथा भारत सरकार द्वारा 10,000 रूपये प्रतिवर्ष की धनराशि निर्धारित की गई थी। डॉ. भाभा ने पेडर रोड में 'केनिलवर्थ' की एक इमारत का आधा हिस्सा किराये पर लिया। यह इमारत उनकी चाची श्रीमती कुंवर पांड्या की थी। संयोगवश डॉ. भाभा का जन्म भी इसी इमारत में हुआ था। TIFR ने उस समय इस इमारत के किराए के रूप में हर महीने 200 रुपये देना तय किया था। हालांकि उन दिनों यह संस्थान काफी छोटा था। कर्मचारियों के तरोताजा होने के लिए चाय की दुकान संस्थान से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर थी। अतः दयामयी श्रीमती पांडया ने कर्मचारियों की चाय अपने रसोई में ही बनाने की इजाजत दे दी। हाँ, एक बात जरुर थी कि वह अपने प्रिय भतीजे डॉ. भाभा को अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाया करतीं थीं। आज उस दो मंजिली पुरानी इमारत की जगह एक बहुमंजिली इमारत ने ले ली है जो अब मुख्यतः भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अधिकारियों का निवास स्थान है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्व ने परमाणु ऊर्जा के स्वरूप को तब जाना जब द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान हिरोशिमा एवं नागासाकी शहरों पर बम गिराया गया। तब लोगों के मन में यह डर बैठ गया कि परमाणु ऊर्जा एवं परमाणु बम वास्तव में एक ही हैं परंतु डॉ. भाभा ने परमाणु ऊर्जा के जनहित अनुप्रयोग को पहले ही भाँप लिया था। यह डॉ. भाभा की दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि स्वतंत्रता पूर्व ही उन्होंने नेहरू जी का ध्यान इस ओर आकर्षित कर लिया था कि स्वतंत्र भारत में किस तरह परमाणु ऊर्जा उपयोगी सिद्ध होगी।

सन् 1949 तक केनिलवर्थ स्थित संस्थान छोटा पड़ने लगा था। अतः इस संस्थान को प्रसिद्ध 'गेटवे ऑफ इंडिया' के पास एक इमारत में पहुँचा दिया गया जो उस समय 'रायल बाम्बे यॉट क्लब' के अधीन थी। हालांकि संस्थान का कुछ कार्य तब भी केनिलवर्थ में कई वर्षों तक चलता रहा। आज भी 'परमाणु ऊर्जा आयोग' का कार्यालय 'गेटवे ऑफ इंडिया' के पास इसी इमारत 'अणुशक्ति भवन' में कार्यरत है जो 'ओल्ड यॉट क्लब' (OYC) के नाम से जाना जाता है। संस्थान का कार्य इतनी तेजी से आगे बढ़ने लगा था कि 'ओल्ड यॉट क्लब' की जगह भी जल्दी ही कम पड़ने लगी। अतः डॉ. भाभा पुनः जगह की तलाश में लग गए। इस बार वह ऐसी जगह चाहते थेजहाँ संस्थान की एक स्थायी इमारत बनायी जा सके। इस बार डॉ, भाभा की नजर कोलाबा के एक बहुत बड़े भूखंड पर पड़ी जिसका अधिकांश हिस्सा रक्षा मंत्रालय के कब्जे में था। कोलाबा का यह क्षेत्र करीब 25,000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ था। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय की अनेक छावनियों से घिरे इस इलाके के बीच एक अनुसंधान दल पहुँच गया।

डॉ. भाभा ने अपनी वैज्ञानिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ-साथ TIFR की स्थायी इमारत का भी जिम्मा उठाया। भाभा ने इसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों की बराबरी में खड़ा करने का सपना संजोया। उन्होंने अमेरिका के जाने-माने वास्तुकार को इसकी योजना तैयार करने के लिये आमंत्रित किया। इसकी इमारत का शिलान्यास 1954 में नेहरू जी ने किया। डॉ. भाभा ने इमारत निर्माण के हर पहलू पर बारीकी से ध्यान दिया। अंततः 1962 में इस इमारत का उद्घाटन नेहरू जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। सन् 1966 में डॉ. भाभा के अकस्मात निधन से देश को गहरा आघात पहुँचा। यह तो उनके द्वारा डाली गई नींव का असर था कि उनके बाद भी देश में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम अनवरत विकास के मार्ग पर अग्रसर रहा। डॉ. भाभा के उत्कृष्ट कार्यों के सम्मान स्वरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी जी ने परमाणु ऊर्जा संस्थान, ट्रॉम्बे (AEET) को डॉ. भाभा के नाम पर 'भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र' नाम दिया। आज यह अनुसंधान केन्द्र भारत का गौरव है और विश्व-स्तर पर परमाणु ऊर्जा के विकास में पथप्रदर्शक साबित हो रहा है।

आज भारत को विकसित देशों की श्रेणी में ला खड़ा करने वाले इस महापुरुष के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके सपनों के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विकास की दिशा में अपना संपूर्ण योगदान दें। यह तथ्य निर्विवाद है कि संघर्षपूर्ण परिस्थितियाँ हमारी योजना एवं क्षमता में अभूतपूर्व शक्ति का संचार करती हैं। जिस योजना की कार्यशैली डॉ. होमी जहाँगीर भाभा की वैज्ञानिक आभा से प्रकाशमान हो तो उसकी सफलता और उपलब्धियों का जयगान विश्व के नाभिकीय क्षितिज में अवश्वमेव गूँजेगा। आत्मनिर्भरता हमारी शक्ति है और चुनौतियों से निपटना हमारी आदत में शुमार हो चुका है।

(भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुम्बई की गृह-पत्रिका "ऊर्जायन" से साभार)

सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 को कलकत्ता में हुआ था। मित्रों के बीच ये सत्येन तथा विज्ञान जगत में एस. एन. बोस से जाने गये। इनके पिता सुरेन्द्र नाथ बोस रेल विभाग में काम करते थे। महान वैज्ञानिक प्राय: दो तरह के होते हैं। पहले वे जो अपनी स्कूली पढ़ाई में कमजोर होते हैं, तथा दूसरे वे जो शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल होते हैं। आइंस्टाइन पहले वर्ग में आते हैं और सत्येंद्र नाथ बोस दूसरे। ये पढ़ाई में हमेशा से ही अच्छे थे विशेष तौर से गणित में। एक बार इनके गणित के शिक्षक ने इन्हें 100 में 110 अंक दिये थे क्योंकि इन्होंने सभी सवालों को हल करने के साथ-साथ कुछ सवालों को एक से ज्यादा तरीके से हल किया था।

बोस ने अपनी स्कूली शिक्षा हिन्दू हाईस्कूल कलकत्ता से पूरी करने के पश्चात् प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया जहाँ उस समय जगदीश चंद बोस और आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय जैसे महान शिक्षक पढ़ाते थे। सत्येंद्र नाथ बोस ने सन् 1913 में बी. एस-सी. तथा सन् 1915 में एम. एस-सी. प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। मेघनाथ साहा और प्रशांत चंद्र महालनोविस बोस के सहपाठी थे। मेघनाथ साहा और सत्येंद्र नाथ बोस ने बी. एस-सी. तथा एम. एस-सी. की पढ़ाई साथ-साथ की। बोस हमेशा कक्षा में प्रथम स्थान पर और साहा द्वितीय स्थान पर रहते थे। उस समय भारत में विश्वविद्यालय और कॉलेज बहुत कम होते थे। अतः विज्ञान शिक्षा प्राप्त छात्रों का भविष्य बहुत निश्चित नहीं होता था। इसलिए बहुत सारे छात्र विज्ञान की बजाय दूसरे विषय को चुनते थे। परंतु कुछ छात्रों ने ऐसा नहीं किया। और ये वही लोग हैं जिन्होनें भारतीय विज्ञान में नये अध्याय जोड़े। सी. वी. रामन का जीवन इसका अच्छा उदाहरण है जो विज्ञान शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् सरकारी नौकरी करने लगे। परंतु विज्ञान के प्रति लगाव की वजह से नौकरी के साथ-साथ दस वर्षों तक शोधकार्य में लगे रहे तथा अवसर मिलने पर जमी जमायी सरकारी नौकरी छोड़कर पूरी तरह से विज्ञान की साधना में लग गये। लेकिन जिन महोदय ने रामन को यह अवसर प्रदान किया और बोस एवं साहा की सहायता की, वह थे सर आशुतोष मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी पेशे से वकील थे जो आगे चलकर कलकत्ता उच्चन्यायालय के न्यायाधीश बने। उस समय बहुत कम भारतीय इतने ऊँचे पदों पर पहुँच पाते थे। आशुतोष मुखर्जी अपने विषय के जानकार थे। इसके साथ ही वह विज्ञान में भी बहुत रुचि रखते थे तथा अपने अतिरिक्त समय में वे भौतिक-गणित पर व्याख्यान भी देते थे।

सत्येंद्रनाथ बोस भी उन्हीं लोगों मे से एक थे जिन्होनें अपना कार्य क्षेत्र विज्ञान को चुना। जब बोस तथा साहा कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे तब बोस ने सोचा कि विज्ञान में कुछ नया भी करना चाहिए। बोस और साहा ने निश्चय किया कि पढ़ाने साथ-साथ कुछ समय शोधकार्य में भी लगायेंगे। शोध के लिए नए-नए विचारों की आवश्यकता होती है इसलिए बोस ने गिब्बस और प्लांक की पुस्तकें पढ़ना शुरू किया। उस समय विज्ञान सामग्री अधिकांश फ्रांसीसी या जर्मन भाषा में होती थी। अतः व्यक्ति को इन भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक था। बोस ने इन भाषाओं को न केवल बहुत जल्दी सीखा वल्कि उन्होंने इन भाषाओं में लिखी कविताओं को बांग्ला में अनूदित करना भी प्रारंभ कर दिया था।

कलकत्ता विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में विज्ञान के नए विषयों पर लिखी पुस्तकें नहीं थीं। बोस और साहा को डॉ. ब्रुह्ल के बारे में पता चला जिनके पास ये पुस्तकें थीं। डॉ. ब्रुह्ल आस्ट्रिया के रहने वाले थे। उनका विषय जीव-विज्ञान था। आस्ट्रिया में स्वास्थ्य खराब रहने की वजह से चिकित्सकों ने सलाह दी वे ऐसी जगह जाकर रहें जहाँ का मौसम गर्म हो। इसलिए भारतीय पौधों का अध्ययन करने के लिए डॉ. ब्रुह्ल भारत आ गए थे। कलकत्ता में रहते हुए डॉ. ब्रुह्ल का विवाह हो गया और उन्हें नौकरी आवश्यक हो गई। इस प्रकार वे बंगाल कॉलेज में शिक्षक बन गए। डॉ. ब्रुह्ल का विषय वनस्पति विज्ञान था परंतु वह भौतिकी पढ़ाने का कार्य अच्छी तरह से करते थे। डॉ. ब्रुह्ल के पास बहुत सारी अच्छी पुस्तकें थीं जो बोस और साहा ने पढ़ने के लिए उनसे प्राप्त कीं।

बोस का मानना था कि यदि किसी विषय का अध्ययन करना है तो उसकी मूल तक जाना आवश्यक है। अर्थात् विषय विशेषज्ञों द्वारा किए गए कार्य का अध्ययन करना। बोस इन पुस्तकों को स्वयं तो पढ़ने में समर्थ थे क्योंकि उस समय अधिकांश शोधकार्य जर्मन और फ्रांसीसी भाषाओं में ही उपलब्ध रहता था। परंतु दूसरों के फायदे के लिए जिन्हें इन भाषाओं का ज्ञान नहीं था, बोस ने कुछ महत्वपूर्ण शोध पत्रों को अंग्रजी में अनुवाद करने का निश्चय किया। विषय और भाषा सीखने का यह एक अच्छा तरीका था। बोस ने सापेक्षता सिद्धांत के शोधपत्रों का अनुवाद प्रारंभ किया जिन्हें बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किया गया। आइंस्टाइन ने, जिन्होंने ये शोधपत्र जर्मन भाषा में लिखे थे, अंग्रेजी मे अनुवाद करने का अधिकार इंग्लैण्ड के मेथुइन को दिया था। जब मेथुइन को इस बात का पता चला तो उन्होंने इस प्रकाशन को रोकने का प्रयास किया। भाग्यवश आइंस्टाइन ने मध्यस्थता करते हुए कहा कि यदि बोस की पुस्तक केवल भारत में ही वितरित होती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

बोस पढ़ने और अनुवाद के अलावा अनसुलझी समस्याओं के हल ढूंढ़ने में व्यस्त रहते थे। एक साल के अंदर ही बोस और साहा नें एक शोधपत्र लिखा जो इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध जर्नल 'फिलासॉफिकल मेगजीन' में प्रकाशित हुआ। सन् 1919 में बोस के दो शोधपत्र 'बुलेटिन आफ दि कलकत्ता मैथमेटिकल सोसायटी' में और सन् 1920 में 'फिलासॉफिकल मेगजीन' में प्रकाशित हुए। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह सब अच्छा कार्य था परंतु ऐसा भी नहीं था जिससे पूरी दुनिया चकित हो जाए।

सन् 1921 में ढाका विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कुलपति डॉ. हारटॉग ढाका विश्वविद्यालय में अच्छे विभागों की स्थापना करना चाहते थे। उन्होंने भौतिकी विभाग में रीडर के लिए बोस को चुना। सन् 1924 में साहा ढाका आए जोकि उनका गृहनगर था और अपने मित्र बोस से भेंट की। बोस ने साहा को बताया कि वह कक्षा में प्लांक के विकिरण नियम को पढ़ा रहे हैं, परंतु इस नियम के लिए पुस्तकों में दी गई व्युत्पत्ति से वे सहमत नही हैं। इस पर साहा ने आइंस्टाइन और प्लांक के द्वारा हाल ही में किए गए कार्यो के प्रति बोस का ध्यान आकर्षित किया। अब बोस ने अपने तरीके से प्लांक के नियम की नयी व्युत्पत्ति दी। बोस के इस तरीके ने भौतिक विज्ञान को एक बिलकुल ही नयी अवधारणा से परिचित कराया। बोस ने इस शोधपत्र को 'फिलासॉफिकल मेगजीन' में प्रकाशन के लिए भेजा परंतु इस बार उनके शोधपत्र को अस्वीकार कर दिया गया, जिससे बोस हतोत्साहित हुए क्योंकि उनका मानना था कि यह व्युत्पत्ति उनके पहले के कार्यों कहीं ज्यादा तार्किक थी। फिर बोस ने साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने इस शोधपत्र को आइंस्टाइन के पास बर्लिन भेज, इस अनुरोध के साथ कि वे इस शोधपत्र को पढ़ें एवं अपनी टिप्पणी दें और यदि वे इसे प्रकाशन योग्य समझें तो जर्मन जर्नल 'Zeitschrift fur Physik' में प्रकाशन की व्यवस्था करें। इस शोधपत्र को आइंस्टाइन ने स्वयं जर्मन भाषा में अनूदित किया तथा अपनी टिप्पणी के साथ 'Zeitschrift fur Physik' में अगस्त 1924 में प्रकाशित करवाया। आइंस्टाइन ने इस शोधपत्र के सम्बंध में एक पोस्टकार्ड भी भेजा था जो बोस के लिए बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ।

बोस ने वर्ष 1924 की शुरुआत में ढाका विश्वविद्यालय में 2 वर्ष के अवकाश के लिए आवेदन किया था ताकि वे यूरोप जाकर नवीनतम विकास कार्यों की जानकारी ले सकें परंतु महीनों तक ढाका विश्वविद्यालय से कोई उत्तर नहीं आया और इसी दौरान बोस ने अपना सबसे प्रसिद्ध शोधपत्र लिखा जो उन्होंने आइन्स्टाइन को भेजा और उनसे प्रशंसा-पत्र भी प्राप्त किया था। आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक से प्रसंशा-पत्र प्राप्त करना ही अपने आप में बड़ी बात थी। जब बोस ने यह प्रशंसा-पत्र विश्वविद्यालय के कुलपति को दिखाया तब कहीं बोस को 2 वर्ष के अवकाश की अनुमति मिली।

अक्टूबर 1924 में सत्येन्द्र नाथ यूरोप पहुँचे। बोस पहले एक वर्ष पेरिस में रहे। फ्रांस में रहते हुए बोस ने सोचा कि क्यों न रेडियोधर्मिता के बारे में मैडम क्यूरी से तथा मॉरिस डी ब्रोग्ली (लुई डी ब्रोग्ली के भाई) से एक्स-रे के बारे में कुछ सीखा जाए। मैडम क्यूरी की प्रयोगशाला में बोस ने कुछ जटिल गणितीय गणनाएं तो कीं परंतु रेडियोधर्मिता के अध्ययन का सपना अधूरा रह गया। मॉरिस डी ब्रोग्ली के साथ बोस का अनुभव अच्छा रहा। ब्रोग्ली से इन्होंने एक्स-रे की नई तकनीकों के बारे में सीखा।

अक्टूबर 1925 में बोस ने बर्लिन जाने का विचार बनाया जिससे वे अपने 'मास्टर' से मिल सकें। बोस आइंस्टाइन को 'मास्टर' से सम्बोधित करते थे। वास्तव में बोस आइंस्टाइन के साथ काम करना चाहते थे। जब बोस बर्लिन पहुँचे तो उन्हें निराशा हुई क्योंकि आइंस्टाइन शहर से बाहर गए हुए थे। कुछ समय के बाद आइंस्टाइन वापस आए और बोस से मुलाकात की। बोस के शब्दों में "यह एक दिलचस्प मुलाकात थी। उन्होंने सभी तरह के प्रश्न पूछे जैसे आपको (बोस) एक नई सांख्यिकी का विचार कैसे आया और इसका क्या महत्व है आदि।" बोस को आइंस्टाइन के साथ काम करने का अवसर तो नहीं मिला पर उनसे हुई कई मुलाकातों से बोस को बहुत लाभ हुआ। आइंस्टाइन ने उन्हें एक परिचय पत्र भी दिया जिसने बोस के लिए बहुत सारे दरवाजे खोल दिए।

यूरोप में लगभग दो वर्ष रहने के बाद सन् 1926 में बोस ढाका वापस लौट आए। ढाका लौटने के पश्चात् बोस से उनके कुछ साथियों ने ढाका विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन करने हेतु प्रेरित किया। परंतु उसमें एक समस्या थी। प्रोफेसर के लिए पी-एच. डी. आवश्यक थी और बोस केवल स्नातकोत्तर थे। उनके मित्रों ने कहा कि आपको चिंता नही करनी चाहिए क्योंकि अब आप विख्यात हो गए हैं और आप आइंस्टाइन को भी जानते है आप आइंस्टाइन से एक प्रसंशा-पत्र ले लीजिए। आइंस्टाइन ने तुरंत प्रशंसा-पत्र दे दिया परंतु उन्हें इस बात पर बड़ा अश्चर्य हुआ कि भारत में व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए काम के बजाय डिग्री के आधार पर नौकरी मिलती है।

बोस सन् 1926 से 1945 तक ढाका में रहे परंतु शोधपत्रों का प्रकाशन क्रम पहले की भांति नहीं रहा। ऐसा शायद इसलिए रहा क्योंकि बोस की दिलचस्पी एक समस्या से दूसरी समस्या में परिवर्तित होती रही। सन् 1945 में बोस कलकत्ता वापस आ गए और कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर पद पर नियुक्त हो गए। बोस 1956 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त होकर शांतिनिकेतन चले गए। शांतिनिकेतन कवि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था। टैगोर सत्येन्द्र नाथ बोस से अच्छी तरह परिचित थे तथा उन्होंने अपनी पुस्तक 'विश्व परिचय' भी बोस को समर्पित की थी। परंतु पुराने लोगों ने बोस को पसंद नहीं किया जिससे बोस को बहुत निराशा हुई और 1958 में उन्हें कलकत्ता वापस लौटना पड़ा। इसी वर्ष बोस को रॉयल सोसायटी का फैलो चुना गया और इसी वर्ष उन्हें राष्ट्रीय प्रोफेसर नियुक्त किया गया। बोस अगले 16 बरसों तक (मृत्युपर्यंत) इस पद पर बने रहे।

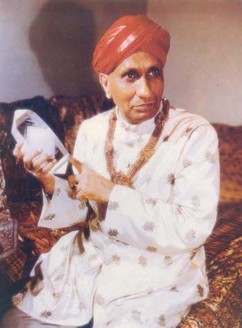

सत्येन्द्र नाथ बोस ललित कला और संगीत प्रेमी थे। बोस के मित्र बताते थे कि उनके कमरे में किताबों, आइंस्टीन, रमन आदि वैज्ञानिकों के चित्र के अलावा एक वाद्य यंत्र यसराज हमेशा रहता था। बोस यसराज और बांसुरी बजाया करते थे। परंतु यसराज तो किसी विशेषज्ञ की तरह बजाते थे। बोस के संगीत प्रेम का दायरा लोक संगीत, भारतीय संगीत से लेकर पाश्चात् संगीत तक फैला हुआ था। प्रो. धुरजटी दास बोस के मित्र थे। जब प्रो. दास भारतीय संगीत पर पुस्तक लिख रहे थे तब बोस ने उन्हें काफी सुझाव दिए थे। प्रो. दास के अनुसार बोस यदि वैज्ञानिक नही होते तो वह एक संगीत गुरू होते।

निसंदेह आइंस्टाइन ही बोस के जीवन की प्रेरणा थे। कहते हैं जब बोस को आइंस्टाइन की मृत्यु का समाचार मिला था तो वह भावुक होकर रो पड़े थे। आइंस्टाइन विज्ञान के क्षेत्र में एक महानायक के समान थे और बोस उनमें ईश्वर की तरह श्रद्धा रखते थे।

सन् 1974 में बोस के सम्मान में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। जिसमें देश-विदेश के कई वैज्ञानिक सम्मिलित हुए। इस अवसर उन्होंने कहा "यदि एक व्यक्ति अपने जीवन के अनेक वर्ष संघर्ष में व्यतीत कर देता है और अंत में उसे लगता है कि उसके कार्य को सराहा जा रहा है तो फिर वह व्यक्ति सोचता है कि अब उसे और अधिक जीने की आवश्यकता नहीं है।" और कुछ ही दिनों के बाद 4 फरवरी 1974 को सत्येन्द्र नाथ बोस सचमुच हमारे बीच से हमेशा के लिए चले गए।

नीचे चित्र में बाएं से दाएं बैठे हुए: एस एस राव, अभिजीत डे, देवेंद्र मोहन बोस, वर्नर हाइजेनबर्ग, कृष्णन करिआमानिक्कम और सत्येन्द्र नाथ बोस कलकत्ता, 8 अक्टूबर 1929 इंडियन एसोसिएशन फॉर दि कल्टिवेशन आफ साइंस. सौजन्य से प्लांक संस्थान, AIP Emilio Segre दृश्य अभिलेखागार

(साभार : साभार टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ फंडामेंटल रिसर्च; Bose and His Statistics - G. Venkataraman)

आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र राय भारत में रसायन विज्ञान के जनक माने जाते हैं। वे एक सादगीपसंद तथा देशभक्त वैज्ञानिक थे जिन्होंने रसायन प्रौद्योगिकी में देश के स्वावलंबन के लिए अप्रतिम प्रयास किए। वर्ष 2011 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रसायन वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। भारत में इसका महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि यह वर्ष एक मनीषी तथा महान भारतीय रसायनविज्ञानी आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र राय के जन्म का 150वाँ वर्ष भी है। आचार्य राय भारत में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक पुनर्जागरण के स्तम्भ थे। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में आजादी की लड़ाई के साथ साथ देश में ज्ञान-विज्ञान की भी एक नई लहर उठी थी। इस दौरान अनेक मूर्धन्य वैज्ञानिकों ने जन्म लिया। इसमे जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल चंद्र राय, श्रीनिवास रामानुजन और चंद्रशेखर वेंकटरामन जैसे महान वैज्ञानिकों का नाम लिया जा सकता है। इन्होंने पराधीनता के बावजूद अपनी लगन तथा निष्ठा से विज्ञान में उस ऊंचाई को छुआ जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। ये आधुनिक भारत की पहली पीढ़ी के वैज्ञानिक थे जिनके कार्यों और आदर्शों से भारतीय विज्ञान को एक नई दिशा मिली। इन वैज्ञानिकों में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय का नाम गर्व से लिया जाता है। वे वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान देशभक्त भी थे। सही मायनों में वे भारतीय ऋषि परम्परा के प्रतीक थे। इनका जन्म 2 अगस्त, 1861 ई. में जैसोर जिले के ररौली गांव में हुआ था। यह स्थान अब बांगलादेश में है तथा खुल्ना जिले के नाम से जाना जाता है। उनके पिता हरिश्चंद्र राय इस गाँव के प्रतिष्ठित जमींदार थे। वे प्रगितशील तथा खुले दिमाग के व्यक्ति थे। आचार्य राय की माँ भुवनमोहिनी देवी भी एक प्रखर चेतना-सम्पन्न महिला थीं। जाहिर है, प्रफुल्ल पर इनका प्रभाव पड़ा था।आचार्य राय के पिता का अपना पुस्तकालय था। उनका झुकाव अंग्रेजी शिक्षा की ओर था। इसलिए उन्होंने अपने गांव में एक मॉडल स्कूल की स्थापना की थी जिसमें प्रफुल्ल ने प्राथमिक शिक्षा पायी। बाद में उन्होंने अल्बर्ट स्कूल में दाखिला लिया। सन 1871 में प्रफुल्ल ने अपने बड़े भाई नलिनीकांत के साथ डेविड हेयर के स्कूल में प्रवेश लिया। डेविड हेयर खुद शिक्षित नहीं थे परंतु उन्होंने बंगाल में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राय ने अपनी आत्मकथा में जिक्र किया है कि किस तरह हेयर स्कूल में उनके सहपाठी उनकी खिल्ली उड़ाया करते थे। छात्र उन्हें 'बंगाल' उपनाम से चिढ़ाने थे। राय उस स्कूल में ज़्यादा दिन नहीं पढ़ सके। बीमारी के कारण उन्हें न सिर्फ स्कूल छोड़ना पड़ा बल्कि नियमित पढ़ाई भी छोड़ देनी पड़ी। लेकिन उस दौरान उन्होंने अंग्रेज़ी-क्लासिक्स और बांग्ला की ऐतिहासिक और साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन किया।

आचार्य राय की अध्ययन में बड़ी रुचि थी। वे बारह साल की उम्र में ही चार बजे सुबह उठ जाते थे। पाठ्य-पुस्तकों के अलावा वे इतिहास तथा जीवनियों में अधिक रुचि रखते थे। 'चैम्बर्स बायोग्राफी' उन्होंने कई बार पढ़ी थी। वे सर डब्ल्यू. एम. जोन्स, जॉन लेडेन और उनकी भाषायी उपलब्धियों, तथा फ्रैंकलिन के जीवन से काफी प्रभावित थे। सन् 1879 में उन्होंने दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर आगे की पढ़ाई मेट्रोपोलिटन कॉलेज (अब विद्यासागर कॉलेज) में शुरू की। यह एक राष्ट्रीय शिक्षण संस्था थी तथा यहाँ फीस भी कम थी। परंतु वहाँ दाखिला उन्होंने सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं लिया था बल्कि उस समय पूजनीय माने जाने वाले सुरेन्द्रनाथ बनर्जी वहां अंग्रेज़ी गद्य के प्रोफेसर थे और प्रशांत कुमार लाहिड़ी वहाँ अंग्रेज़ी कविता पढ़ाते थे। उस समय रसायन विज्ञान ग्यारहवीं कक्षा का एक अनिवार्य विषय था। वहीं पर पेडलर महाशय की उत्कृष्ठ प्रयोगात्मक क्षमता देखकर धीरे-धीरे वे रसायन विज्ञान की ओर उन्मुख हुए। अब प्रफुल्ल चंद्र राय ने रसायन विज्ञान को अपना मुख्य विषय बनाने का निर्णय कर लिया था। पास में प्रेसिडेंसी कॉलेज में विज्ञान की पढ़ाई का अच्छा इंतज़ाम था इसलिए वह बाहरी छात्र के रूप में वहाँ भी जाने लगे।

उसी समय प्रफुल्ल चंद्र के मन में गिलक्राइस्ट छात्रवृत्ति के इम्तहान में बैठने की इच्छा जगी। यह इम्तहान लंदन विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा के बराबर माना जाता था। इस इम्तहान में लैटिन या ग्रीक, तथा जर्मन भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी था। अपने भाषा-ज्ञान को आज़माने का प्रफुल्ल के लिए यह अच्छा अवसर था। इस इम्तहान में सफल होने पर उन्हें छात्रवृत्ति मिल जाती और आगे के अध्ययन के लिए वह इंग्लैंड जा सकते थे। आखिर अपनी लगन एवं मेहनत से वह इस परीक्षा में कामयाब रहे। इस प्रकार वे इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। नया देश, नए रीति-रिवाज़, पर प्रफुल्लचंद्र इन सबसे ज़रा भी चिंतित नहीं हुए। अंग्रेजों की नकल उतारना उन्हें पसंद नहीं था, उन्होंने चोगा और चपकन बनवाई और इसी वेश में इंग्लैंड गए। उस समय वहाँ लंदन में जगदीशचंद्र बसु अध्ययन कर रहे थे। राय और बसु में परस्पर मित्रता हो गई।

प्रफुल्ल चंद्र राय को एडिनबरा विश्वविद्यालय में अध्ययन करना था जो विज्ञान की पढ़ाई के लिए मशहूर था। वर्ष 1885 में उन्होंने पीएच0डी0 का शोधकार्य पूरा किया। तदनंतर 1887 में "ताम्र और मैग्नीशियम समूह के 'कॉन्जुगेटेड' सल्फेटों" के बारे में किए गए उनके कार्यों को मान्यता देते हुए एडिनबरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डी0एस-सी0 की उपाधि प्रदान की। उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें एक साल की अध्येतावृत्ति मिली तथा एडिनबरा विश्वविद्यालय की रसायन सोसायटी ने उनको अपना उपाध्यक्ष चुना। तदोपरान्त वे छह साल बाद भारत वापस आए। उनका उद्देश्य रसायन विज्ञान में अपना शोधकार्य जारी रखना था। अगस्त 1888 से जून 1889 के बीच लगभग एक साल तक डा. राय को नौकरी नहीं मिली थी। यह समय उन्होंने कलकत्ते में बसु के घर पर व्यतीत किया। इस दौरान खाली रहने पर उन्होंने रसायनविज्ञान तथा वनस्पतिविज्ञान की पुस्तकों का अध्ययन किया और रॉक्सबोर्ग की 'फ्लोरा इंडिका' और हॉकर की 'जेनेरा प्लाण्टेरम' की सहायता से कई पेड़-पौधों की प्रजातियों को पहचाना एवं संग्रहीत किया। उन्हें जुलाई 1889 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में 250 रुपये मासिक वेतन पर रसायनविज्ञान के सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया। यहीं से उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। सन् 1911 में वे प्रोफेसर बने। उसी वर्ष ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 'नाइट' की उपाधि से सम्मानित किया। सन् 1916 में वे प्रेसिडेंसी कॉलेज से रसायन विज्ञान के विभागाध्यक्ष के पद से सेवानिवृत हुए। फिर 1916 से 1936 तक उसी जगह एमेरिटस प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत रहे। सन् 1933 में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्थापक तथा रेक्टर पं. मदन मोहन मालवीय ने आचार्य राय को डी0एस-सी0 की मानद उपाधि से विभूषित किया। वे देश विदेश के अनेक विज्ञान संगठनों के सदस्य रहे।

एक दिन आचार्य राय अपनी प्रयोगशाला में पारे और तेजाब से प्रयोग कर रहे थे। इससे मर्क्यूरस नाइट्रेट नामक पदार्थ बनता है। इस प्रयोग के समय डा. राय को कुछ पीले-पीले क्रिस्टल दिखाई दिए। वह पदार्थ लवण भी था तथा नाइट्रेट भी। यह खोज बड़े महत्त्व की थी। वैज्ञानिकों को तब इस पदार्थ तथा उसके गुणधर्मों के बारे में पता नहीं था। उनकी खोज प्रकाशित हुई तो दुनिया भर में डा. राय को ख्याति मिली। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया था। वह था अमोनियम नाइट्राइट का उसके विशुद्ध रूप में संश्लेषण। इसके पहले माना जाता था कि अमोनियम नाइट्राइट का तेजी से तापीय विघटन होता है तथा यह अस्थायी होता है। राय ने अपने इन निष्कर्षों को फिर से लंदन की केमिकल सोसायटी की बैठक में प्रस्तुत किया।

जैसा कि हम जानते हैं, विज्ञान और उद्योगधंधों का परस्पर गहरा सम्बंध होता है। उस समय हमारे देश का कच्चा माल सस्ती दरों पर इंग्लैंड जाता था। वहाँ से तैयार वस्तुएं हमारे देश में आती थीं और ऊँचे दामों पर बेची जाती थीं। इस समस्या के निराकरण के उद्देश्य से डा. राय ने स्वदेशी उद्योग की नींव डाली। उन्होंने 1892 में अपने घर में ही एक छोटा-सा कारखाना निर्मित किया। उनका मानना था कि इससे बेरोज़गार युवकों को मदद मिलेगी। इसके लिए उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ा। वे हर दिन कॉलेज से शाम तक लौटते, फिर कारखाने के काम में लग जाते। यह सुनिश्चित करते कि पहले के आर्डर पूरे हुए कि नहीं। डॉ. राय को इस कार्य में थकान के बावजूद आनंद आता था। उन्होंने एक लघु उद्योग के रूप में देसी सामग्री की मदद से औषधियों का निर्माण शुरू किया। बाद में इसने एक बड़े कारखाने का स्वरूप ग्रहण किया जो आज "बंगाल केमिकल्स ऐण्ड फार्मास्यूटिकल वर्क्स" के नाम से सुप्रसिद्ध है। उनके द्वारा स्थापित स्वदेसी उद्योगों में सौदेपुर में गंधक से तेजाब बनाने का कारखाना, कलकत्ता पॉटरी वर्क्स, बंगाल एनामेल वर्क्स, तथा स्टीम नेविगेशन, प्रमुख हैं।

डॉ. राय को ग्राम्य जीवन बहुत आकर्षित करता था। वे अक्सर ग्रामीणों से उनका सुख-दु:ख, हालचाल लिया करते थे। वे अपनी माँ के भंडारे से अच्छी अच्छी खाद्यसामग्री ले जाकर ग्रामीणों में बांट देते थे। सन् 1922 के बंगाल के अकाल के दौरान राय की भूमिका अविस्मरणीय है। 'मैनचेस्टर गार्डियन' के एक संवाददाता ने लिखा था; “इन परिस्थितियों में रसायनविज्ञान के एक प्रोफेसर पी. सी. राय सामने आए और उन्होंने सरकार की चूक को सुधारने के लिए देशवासियों का आह्वान किया। उनके इस आह्वान को काफी उत्साहजनक प्रतिसाद मिला। बंगाल की जनता ने एक महीने में ही तीन लाख रूपए की मदद की। धनाढ्य परिवार की महिलाओं ने सिल्क के वस्त्र एवं गहने तक दान कर दिए। सैकड़ों युवाओं ने गाँवों में लोगों को सहायता सामग्री वितरित की। डॉ. राय की अपील का इतना उत्साहजनक प्रत्युत्तर मिलने का एक कारण तो बंगाल की जनता के मन में मौजूद विदेशी सरकार को धिक्कारने की इच्छा थी। इसका आंशिक कारण पीड़ितों के प्रति उपजी स्वाभाविक सहानुभूति थी, पर काफी हद तक उसका कारण पी. सी. राय का असाधारण व्यक्तित्व एवं उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा थी। वह अच्छे शिक्षक के साथ एक सफल संगठनकर्ता भी थे।

आचार्य राय ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय भागीदारी निभाई। गोपाल कृष्ण गोखले से लेकर गाँधी जी तक से उनका मिलना जुलना था। कलकत्ता में गांधी जी की पहली सभा कराने का श्रेय डा. राय को ही जाता है। राय एक सच्चे देशभक्त थे उनका कहना था;- "विज्ञान प्रतीक्षा कर सकता है, पर स्वराज नहीं"। वह स्वतंत्रता आन्दोलन में एक सक्रिय भागीदार थे। उन्होंने असहयोग आन्दोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के रचनात्मक कार्यों में मुक्तहस्त आर्थिक सहायता दी। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था ---”मैं रसायनशाला का प्राणी हूँ। मगर ऐसे भी मौके आते हैं जब वक्त का तकाज़ा होता है कि टेस्ट-ट्यूब छोड़कर देश की पुकार सुनी जाए"। लेकिन अफसोस! डा. राय देश को स्वतंत्र होते अपनी आँखों से नहीं देख सके।

शोध सम्बन्धी जर्नलों में राय के लगभग 200 परचे प्रकाशित हुए। इसके अलावा उन्होंने कई दुर्लभ भारतीय खनिजों को सूचीबद्ध किया। उनका उद्देश्य मेंडलीफ की आवर्त-सारिणी में छूटे हुए तत्वों को खोजना था। उनका योगदान सिर्फ रसायन विज्ञान सम्बंधी खोजों तथा लेखों तक सीमित नहीं है। उन्होंने अनेक युवकों को रसायन विज्ञान की तरफ प्रेरित किया। डा. राय ने एक और महत्त्वपूर्ण काम किया। उन्होंने दो खण्डों में 'हिस्ट्री आफ़ हिन्दू केमिस्ट्री' नामक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। इससे दुनिया को पहली बार यह जानकारी मिली कि प्राचीन भारत में रसायन विज्ञान कितना समुन्नत था। इसका प्रथम खण्ड सन् 1902 में प्रकाशित हुआ तथा द्वितीय खण्ड 1908 में। इन कृतियों को रसायनविज्ञान के एक अनूठे अवदान के रूप में माना जाता है।

आचार्य राय ने बांग्ला तथा अंग्रेज़ी, दोनों भाषाओं में लेखन किया। सन 1893 में उन्होंने 'सिम्पल ज़ुआलजी' नामक पुस्तक लिखी जिसके लिए उन्होंने जीवविज्ञान की मानक पुस्तकें पढ़ीं, तथा चिड़ियाघरों और संग्रहालयों का स्वयं दौरा किया। उन्होंने 'बासुमति', 'भारतवर्ष', 'बंगबानी', 'बांग्लारबानी', 'प्रवासी', 'आनंदबाज़ार पत्रिका' और 'मानसी' जैसी पत्रिकाओं में बहुत सारे लेख लिखे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी आय का 90 % दान कर दिया। सन् 1922 में उन्होंने महान भारतीय कीमियागार नागार्जुन के नाम पर वार्षिक पुरस्कार शुरू करने के लए दस हज़ार रुपये दिए। सन 1936 में उन्होंने आशुतोष मुखर्जी के नाम पर भी एक शोध-पुरस्कार शुरू करने के लिए दस हज़ार दिए। कलकत्ता विश्वविद्यालय को उन्होंने रसायनविभाग के विस्तार तथा विकास के लिए 1,80,000 रूपए का अनुदान दिया। ऐसे उदारमना विज्ञानी का 16 जून, 1944 को उनका देहावसान हो गया।

उनके बारे में यूनिवर्सिटी कॉलेज आफ साइंस, लंदन के प्रोफेसर एफ. जी. डोनान ने लिखा था : "सर पी. सी. राय जीवन भर केवल एक संकीर्ण दायरे में बँधे प्रयोगशाला-विशेषज्ञ बन कर नहीं रहे। अपने देश की तरक्की तथा आत्मनिर्भरता हमेशा उनके आदर्श रहे। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं चाहा, तथा सादगी एवं मितव्ययिता का कठोर जीवन जीया। राष्ट्र एवं समाज सेवा उनके लिए सर्वोपरि रहे। वे भारतीय विज्ञान के प्रणेता थे"। उन्होंने सन्यस्त तथा व्रती का जीवन बिताया। उन्होंने परिवार नहीं बसाया, तथा आजीवन अविवाहित रहे। सांसारिक बंधनों तथा मोहमाया एवं परिग्रह से अपने को कोसों दूर रखा। अपने देहावसान से पूर्व आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने अपनी समस्त संपत्ति सामाजिक कार्यों के लिए दान कर दी थी। ऐसा था ऋषितुल्य एवं प्रेरणादायी उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व। सचमुच, वे भारतीय विज्ञान जगत के ज्वाजल्यमान नक्षत्र हैं।

(साभार: टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ फंडामेंटल रिसर्च)

जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवम्बर 1858 में ढाका जिले के फरीदपुर के माइमसिंह गांव में हुआ था, जो कि अब बंग्लादेश का हिस्सा है। ग्यारह वर्ष की आयु तक इन्होने गांव के ही एक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। बाद में ये कलकत्ता आ गये और सेंट जेवियर स्कूल में प्रवेश लिया। जगदीश चंद्र बोस की जीव विज्ञान में बहुत रुचि थी फिर भी भौतिकी के एक विख्यात प्रो. फादर लाफोण्ट ने बोस को भौतिकशास्त्र के अध्ययन के लिए प्रेरित किया।

भौतिकशास्त्र में बी. ए. की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात 22 वर्षीय बोस चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। मगर स्वास्थ खराब रहने की वजह से इन्होने चिकित्सक (डॉक्टर) बनने का विचार त्यागकर कैम्ब्रिज के क्राइस्ट महाविद्यालय से बी. ए. की डिग्री प्राप्त की।

वर्ष 1885 में ये स्वदेश लौटे तथा भौतिकी के सहायक प्राध्यापक के रूप में प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाने लगे। यहां वह 1915 तक रहे। उस समय भारतीय शिक्षकों को अंग्रेज शिक्षकों की तुलना में एक तिहाई वेतन दिया जाता था। इसका जगदीश चंद्र बोस ने विरोध किया और बिना वेतन के तीन वर्षों तक काम करते रहे, जिसकी वजह से उनकी स्तिथि खराब हो गई और उन पर काफी कर्जा हो गया था। इस कर्ज को चुकाने के लिये उन्हें अपनी पुश्तैनी जमीन भी बेचनी पड़ी। चौथे वर्ष जगदीश चंद्र बोस की जीत हुई और उन्हें पूरा वेतन दिया गया। बोस एक अच्छे शीक्षक भी थे, जो कक्षा में पढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक प्रदर्शनों का उपयोग करते थे। बोस के ही कुछ छात्र जैसे सतेन्द्र नाथ बोस आगे चलकर प्रसिद्ध भौतिकशास्त्री बने।

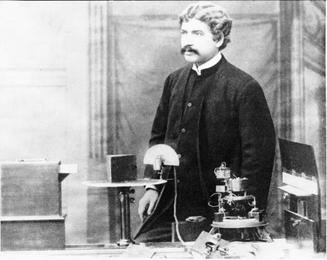

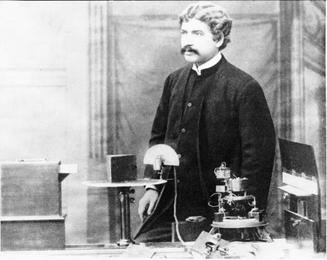

इसी दौरान जगदीश चंद्र बोस ने सूक्ष्म तरंगों (माइक्रोवेव) के क्षेत्र में वैज्ञानिक कार्य तथा अपवर्तन, विवर्तन एवं ध्रुवीकरण के क्षेत्र में अपने प्रयोग भी प्रारंभ कर दिये थे। लघु तरंगदैर्ध्य, रेडियो तरंगों तथा श्वेत एवं पराबैगनी प्रकाश दोनों के रिसीवर में गेलेना क्रिस्टल का प्रयोग बोस के द्वारा ही विकसित किया गया था। मारकोनी के प्रदर्शन से 2 वर्ष पहले ही 1885 में बोस ने रेडियो तरंगों द्वारा बेतार संचार का प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में जगदीश चंद्र बोस ने दूर से एक घण्टी बजाई और बारूद में विस्फोट कराया था।

आजकल प्रचलित बहुत सारे माइक्रोवेव उपकरण जैसे वेव गाईड, ध्रुवक, परावैद्युत लैंस, विद्युतचुम्बकीय विकिरण के लिये अर्धचालक संसूचक, इन सभी उपकरणों का उन्नींसवी सदी के अंतिम दशक में बोस ने अविष्कार किया और उपयोग किया था। बोस ने ही सूर्य से आने वाले विद्युतचुम्बकीय विकिरण के अस्तित्व का सुझाव दिया था जिसकी पुष्टि 1944 में हुई।

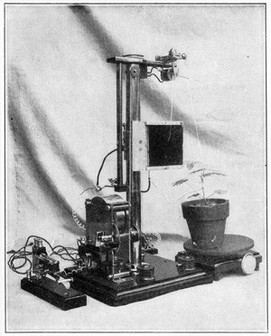

इसके बाद बोस ने, किसी घटना पर पौधों की प्रतिक्रिया पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। बोस ने दिखाया कि यांत्रिक, ताप, विद्युत तथा रासायनिक जैसी विभिन्न प्रकार की उत्तेजनाओं में सब्जियों के ऊतक भी प्राणियों के समान विद्युतीय संकेत उत्पन्न करते हैं।

1917 में जगदीश चंद्र बोस को "नाइट" (Knight) की उपाधि प्रदान की गई तथा शीघ्र ही भौतिक तथा जीव विज्ञान के लिए रॉयल सोसायटी लंदन के फैलो चुन लिए गए। बोस ने अपना पूरा शोधकार्य बिना किसी अच्छे (महगे) उपकरण और प्रयोगशाला के किया था इसलिये जगदीश चंद्र बोस एक अच्छी प्रयोगशाला बनाने की सोच रहे थे। "बोस इंस्टीट्यूट" (बोस विज्ञान मंदिर) इसी सोच का परिणाम है जोकि विज्ञान में शोधकार्य के लिए राष्ट्र का एक प्रसिद्ध केन्द्र है।

(साभार: टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ फंडामेंटल रिसर्च; सभी चित्र बोस इंस्टीट्यूट से सभार)

G. Madhavan Nair (born October 31, 1943) is the former Chairman of Indian Space Research Organization and Secretary to the Department of Space, Government of India since September 2003. He is also the Former Chairman, Space Commission and acts as the Chairman of Governing Body of the Antrix Corporation, Bangalore. Madhavan Nair was awarded the Padma Vibhushan, India's second highest civilian honour, on January 26, 2009. He also served as the Chairman, Board of Governors, Indian Institute of Technology, Patna.

Nair was born at Neyyattinkara near Thiruvananthapuram, Kerala, India. He also studied as a youth in Kanyakumari District. He graduated with a B.Sc. in Engineering (1966) from College of Engineering, Thiruvananthapuram, of the University of Kerala with specialization in Electrical & Communication Engineering. After his graduation, Nair attended a training program at the Bhabha Atomic Research Center (BARC) Training School, Mumbai.

Nair is a leading technologist in the field of rocket systems and has made significant contribution to the development of multi-stage satellite launch vehicles, achieving self-reliance in independent access to space using indigenous technologies. Nair and his team have advanced their work in the face of several challenges in the regime of technology denials by adopting several innovations and novel techniques to realise world class launch vehicle systems. India today has a pride of place amongst the space-faring nations in launch vehicle technology. Specifically, as Project Director, he led the development of Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) which has since become the workhorse for launching mainly Indian remote sensing satellites.

As Director of ISRO's largest R & D Centre, the Vikram Sarabhai Space Centre, he also saw India's Geo-synchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV) successfully come to fruition. Further, as Director of the Liquid Propulsion Systems Centre of ISRO, he played a central role in the design and development of the crucial cryogenic engine for GSLV.

As the Chairman of Indian Space Research Organization, Nair is entrusted with the responsibility for the development of space technology and its application to national development. During his tenure as Chairman, ISRO/Secretary, DOS, twenty seven successful missions were accomplished. He has taken initiatives towards development of futuristic technologies to enhance the space systems capabilities as well as to reduce the cost of access to space. Nair has given major thrust for evolving application programmes such as tele-education and telemedicine for meeting the needs of society at large. As Chairman Space Commission, Nair is responsible for chalking out the future plan for space research in the country. Major thrust are in scientific exploration of outer space using the Astrosat and Chandrayaan (moon) missions apart from implementing schemes for telemedicine, tele-education and disaster management support systems. He is also providing guidance and leadership in undertaking new technology developments related to launch vehicle, spacecrafts for communication, remote sensing and applications programmes to meet societal needs. His main focus has always been to achieve self-reliance in the high technology areas and to bring the benefits of space technology to India's development, specially targeting the needs of the rural and poor sections of society.

Mr.Nair has won several awards such as National Aeronautical Award, FIE foundation's Award, Shri Om Prakash Bhasin Award, Swadeshi Sastra Puraskar Award, Vikram Sarabhai Memorial Gold Medal of the Indian Science Congress Association, Dr.Yelavarthy Nayudamma Memorial Award-2004, HK Firodia Award-2005, Fifth "Shri Balvantbhai Parekh Award", Lokmanya Tilak Award from Tilak Smarak Trust, "Sree Chithira Thirunal Award" from Sree Chithira Thirunal Trust, "MP Birla Memorial Award 2009", "Bhu Ratna Award", "Mohamed Abdu Rahiman Sahib National Award", "AV Rama Rao Technology Award", "Chanakya Award" etc., He has also received Gold Medal from the Prime Minister at the 94th Indian Science Congress at Chidambaram in 2007. He received M M Chugani award for 2006, conferred by Indian Physics Association at IIT Mumbai during March 2008. He was also conferred with "Raja Rammohan Puraskar" award on the 236th birth anniversary of Raja Rammohan Roy at Kolkata during May 2008.

The Government of India conferred Madhavan Nair the highly coveted awards Padma Bhushan in 1998 and Padma Vibhushan in 2009 in recognition of his services to the country and society.

SCIENTISTS, said CV Raman, are the salt of the earth and to them the humanity owes its existence and progress. Prof. Suri Bhagavantam belongs to such a rare tribe. This visionary scientist initiated independent India's stride in scientific progress particularly in defence sector.

Born in a well-to-do family in Akiripalli in Krishna district in Andhra Pradesh, on 14th October 1909, his formal education ended with a B.Sc. in physics from Nizam College, Hyderabad. At a time when India was making a bold foray into scientific world on its own with several world-reckoning scientists, Bhagavantam could join the highly acclaimed Sir CV Raman laboratory at Calcutta with only B,Sc qualification.

The talent of the man speaks enough from the fact that he could do it only by virtue of his scientific temper and devotion to physics. Later, he went on to obtain the rest of qualifications by only research not academics. When Bhagavantam joined the Ramans, the great Raman effect research was almost in final stage. But he had a ringside view of it. Later, when Raman wanted to detect the spin of photon by studying rotational Raman scattering, he chose Bhagavantam as his collaborator. To Bhagavantam goes the credit for the first serious study of Raman spectrum of diamond. He narrated with a touch of his typical sense of humour, that how he guarded the diamond during experiments and how, when the results were reported by an abstracting service, the editor put four exclamation marks after the weight of the diamond to mean his bewilderment that a hard-up Indian physicist could have access to so rich a precious stone.

In 1933, when Raman proceeded to Indian Institute of Science, he wanted Bhagavantam as his assistant but bureaucratic roadblocks came in the way. He then recommended Bhagavantam to Andhra University, where he served with distinction for over a decade and a half in the department of Physics. He became head of the department at the age of 28 years and later, the principal of the Science College. It is said that on arrival, the guard, who mistook to him to be a student, did not allow the young staff member into faculty room. It was here; he took interest in group theory, which led him to co-author with Venkatrayudu, his classic 'Theory of Groups and its Physical Applications'. It is no hyperbole to say that a whole generation of scientists particularly spectroscopists has been brought up on this book.

In 1948, he was appointed as the first scientific liaison officer at Indian High Commission in London, which brought him in close contact with the then high commissioner VK Krishna Menon. On his return in 1949, he joined Osmania University as professor of Physics and became its vice-chancellor at the age of 42 years!

In 1957, Bhagvantam took up the reins of Indian Institute of Science at Banglore, as its director. Shortly, persuaded by Krishna Menon, he joined as the scientific advisor to the Minster of Defence.

His next assignment was director general, DRDO from where retired in 1969. It was during his stint as DRDO head for nine years that saw Bhagavantam contributed immensely to Indian defence system. His initiative led to setting up of laboratories for development of missiles, aircraft, aero engines, combat vehicles like tanks, electronic warfare systems, high explosives and under water weapons. The string of labs, established under his stewardship from Naval Science and Technology Laboratories (NSTL) Visakhaptanam to Leh and Tezpur, stand testimony to his vision. And he could do all these with meagre resources, poor infrastructure back up and ever choking red-tapeism by the white-collared babus. Encryption and decryption, war gaming and training of service officers in modern warfare technologies were the other disciplines, in which he created sound infrastructure.

The fierce zeal and stirring patriotism that moved Bhagavantam in his path can be guessed from an example. When Nobel laureate and "friend of India" Prof. PMS Blackett advised Pandit Nehru that DRDO should confine itself to development of subsystems and import substitution and not develop major systems for which India should depend on imports, it was Bhagavantam who ignored the advice and went ahead with his plan to make cynical West wake up and recognise India's scientific talent. Despite these administrative distractions, Bhagavantam had an impressive record of research papers and books published to his credit. When CV Raman, at a meeting in Madurai, remarked that Bhagavantam's administrative responsibilities came in the way for research, the latter strongly defended his stand and Raman embraced his disciple in warm appreciation of his point.

Bhagavantam was also a pioneer in a simple but effective method to measure elastic constants in crystals. Even his last few papers, which he penned post retirement, on group theory applied to magnetic crystals, are remarkable.

Post-retirement, he headed Committee On Science and Technology for Developing Countries. He died without a plaque of recognition from the government at Chennai in 1989.

Friends, I was reading the biography of the great astrophysicist and the Nobel laureate Prof. S.Chandrasekhar, written by Shri Kameshwar Wali. While I am in the midst of young scientific community, I would like to quote from the book: "Chandra:I mean it is a remarkable thing that in the modern era before 1910, there were no (Indian) scientists of international reputation or standing. Between 1920 and 1925, we had suddenly many internationally well known men like J.C.Bose, C.V Raman, Meghnad Saha, Srinivasa Ramanujam, and Chandrashekher Subhramaniam." Chandra continued, "I myself have associated this remarkable phenomenon with the need for self-expression, which became a dominant motive among the young during the national movement. It was a part of the national movement to assert oneself. India was a subject country, but in the sciences, in the arts, particularly in science, we could show the West in their own realm that we were equal to them."

Dear young friends, today many decades after these pioneering work by Indian scientists, the new challenge before us is how science and scientists can play a vital role in making the nation economically developed in another decade. I call this economic transformation, as the second independence movement for the nation.

(Courtesy: Vijnana Bharati; excerpt from his speech delivered at Sastra Pratibha Sangamam)

चंद्रशेखर वेंकट रामन का जन्म तिरुचिरापल्ली शहर में 7 नवम्बर 1888 को हुआ था, जो कि कावेरी नदी के किनारे स्थित है। इनके पिता चँद्रशेखर अय्यर एक स्कूल में पढ़ाते थे। वह भौतिकी और गणित के विद्वान और संगीत प्रेमी थे। चंद्रशेखर वेंकट रामन की माँ पार्वती अम्माल थीं।

रामन संगीत, संस्कृत और विज्ञान के वातावरण में बड़े हुए। वह हर कक्षा मे प्रथम आते थे। रामन ने प्रेसीडेंसी कॉलेज के बी. ए. में प्रवेश लिया। 1905 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले अकेले छात्र थे और उन्हें उस वर्ष का स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ। उन्होंने प्रेसीडेंसी कॉलेज में ही एम. ए. में प्रवेश लिया और मुख्य विषय के रूप में भौतिकी को चुना। विज्ञान के प्रति प्रेम, कार्य के प्रति उत्साह और नई चीजों को सीखने की ललक उनके स्वभाव में थी। रामन के बड़े भाई "भारतीय लेखा सेवा" (IAAS) में पदस्थ थे| रामन भी इसी विभाग में काम करना चाहते थे इसलिये वे प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हुए। इस परीक्षा के एक दिन पहले एम. ए. का परिणाम घोषित हुआ जिसमें उन्होने मद्रास विश्वविद्यालय के इतिहास में सर्वाधिक अंक अर्जित किए और उन्होंने IAAS की परीक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। 6 मई 1907 को कृष्णस्वामी अय्यर की सुपुत्री त्रिलोकसुंदरी से रामन का विवाह हुआ।

रामन कलकत्ता में सहायक महालेखापाल के पद पर नियुक्त थे। परंतु रामन का मन अशांत था क्योंकि वह विज्ञान में अनुसंधान कार्य करना चाहते थे। एक दिन दफ्तर से घर लौटते समय उन्हें 'इण्डियन एसोशिएशन फॉर कल्टिवेशन आफ साइंस' का बोर्ड दिखा और अगले ही पल वो परिषद के अंदर जा पहुँचे। उस समय वहाँ परिषद की बैठक चल रही थी। बैठक में सर आशुतोष मुखर्जी जैसे विद्वान उपस्थित थे। इसके पश्चात रामन भारतीय विज्ञान परिषद की प्रयोगशाला में अनुसंधान करने लगे। दिन भर दफ्तर में और सुबह शाम प्रयोगशाला में काम करना रामन की दिनचर्या हो गयी थी। परंतु कुछ दिनों के पश्चात रामन का तबादला वर्मा के रंगून शहर में हो गया। रंगून में इनका मन नहीं लगता था क्योंकि वहां प्रयोग करने की सुविधा नहीं थी। इसी समय रामन के पिता की मृत्यु हो गई। रामन छह महीनों की छुट्टी लेकर मद्रास चले गए। छुट्टियाँ पूरी हुईं तो रामन का तबादला नागपुर हो गया।

सन् 1911 ई. में रामन को एकाउंटेंट जरनल के पद पर नियुक्त करके पुनः कलकत्ता भेज दिया। इससे रामन बड़े प्रसन्न थे क्योंकि उन्हें परिषद की प्रयोगशाला में पुनः अनुसंधान करने का अवसर मिल गया था। अगले सात वर्षों तक रामन इस प्रयोगशाला मे शोधकार्य करते रहे। सर तारकनाथ पालित, डॉ. रासबिहारी घोष और सर आशुतोष मुखर्जी के प्रयत्नों से कलकत्ता में एक साइंस कॉलेज खोला गया। रामन की विज्ञान के प्रति समर्पण की भावना का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर कम वेतन वाले प्राध्यापक पद पर आना पसंद किया। सन् 1917 में रामन कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक नियुक्त हुए।

सन् 1917 में लंदन में ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के विश्वविद्यालयों का सम्मेलन था। रामन ने उस सम्मेलन में कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया। यह रामन की पहली विदेश यात्रा थी। इस विदेश यात्रा के समय उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पानी के जहाज से उन्होंने भू-मध्य सागर के गहरे नीले पानी को देखा। इस नीले पानी को देखकर रामन के मन में एक विचार आया कि, यह नीला रंग पानी का है या नीले आकाश का सिर्फ परावर्तन। बाद में रामन ने इस घटना को अपनी खोज द्वारा समझाया कि यह नीला रंग न पानी का है न ही आकाश का। यह नीला रंग तो पानी तथा हवा के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से उत्पन्न होता है।क्योंकि प्रकीर्णन की घटना में सूर्य के प्रकाश के सभी अवयवी रंग अवशोषित कर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु नीले प्रकाश को वापस परावर्तित कर दिया जाता है। सात साल की कड़ी महनत के बाद रामन ने इस रहस्य के कारणों को खोजा था। उनकी यह खोज 'रामन प्रभाव' के नाम से प्रसिद्ध है।

रामन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 को हुई थी। इस महान खोज की याद में 28 फरवरी का दिन हम 'राष्ट्रीय विज्ञान दिवस' के रूप में मनाते हैं। इस महान खोज के लिये 1930 में रामन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया और रामन भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एशिया के पहले व्यक्ति बने।

सन् 1933 में डॉ.रामन को बेंगलूर में स्थापित 'इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंसेज' के संचालन का भार सौंपा गया। वहाँ उन्होंने 1948 तक कार्य किया। बाद में डॉ.रामन ने बेंगलूर में अपने लिए एक स्वतंत्र संस्थान की स्थापना की। इसके लिए उन्होंने कोई भी सरकारी सहायता नहीं ली। डॉ.रामन अपने संस्थान में जीवन के अंतिम दिनों तक शोधकार्य करते रहे। डॉ.रामन ने संगीत का भी गहरा अध्ययन किया था। संगीत वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के बारे में डॉ. रामन ने अनुसंधान किया, जिसका एक लेख जर्मनी के एक विश्वकोश में भी प्रकाशित हुआ था।

डॉ.रामन का देश-विदेश की प्रख्यात वैज्ञानिक संस्थाओं ने सम्मान किया। भारत सरकार ने 'भारत रत्न' की सर्वोच्च उपाघि देकर सम्मानित किया तथा सोवियत रूस ने उन्हें 1958 में 'लेनिन पुरस्कार' प्रदान किया। 21 नवम्बर 1970 को 82 वर्ष की आयु में डॉ. रामन की मृत्यु हुई।

(साभार: टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ फंडामेंटल रिसर्च; सभी चित्र http://www.photonics.cusat.edu/ से सभार)

|

RSS Feed

RSS Feed